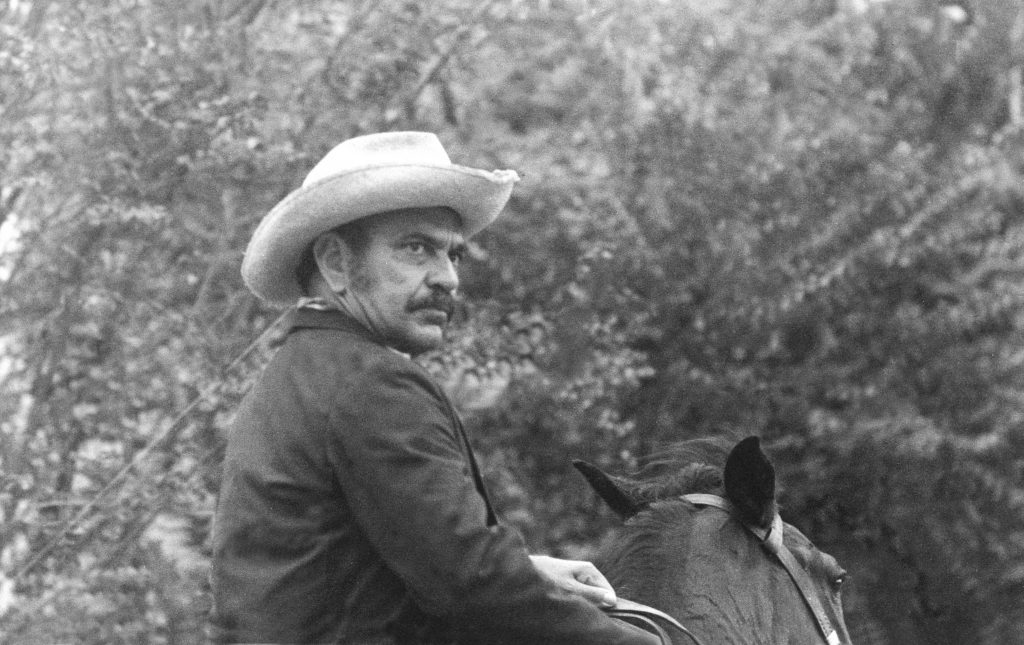

Lima Duarte concede uma entrevista em um estúdio de rádio em 1977. Foto: Monica Maia / Estadão Conteúdo.

O começo de Lima Duarte une-se a um outro começo, o da televisão. Na verdade, antes mesmo da TV surgir no Brasil, o ator já tinha uma trajetória como sonoplasta e astro de radionovelas. Desde o início, Lima já estava presente, colecionador de acontecências que compõem a cultura e a história de um país.

Seção de vídeo

Lima Duarte fala do trabalho como sonoplasta, meio pelo qual ingressou no rádio, da carreira no radioteatro e dos trabalhos de dublador – com intepretação dos personagens Manda-Chuva, Wally Gator e Dum Dum, entre outros. O vídeo traz ainda depoimento da atriz Laura Cardoso.

Lima Duarte concede uma entrevista em um estúdio de rádio em 1977. Foto: Monica Maia / Estadão Conteúdo.

Seção de vídeo

Os atores David Lessa e Laura Cardoso contam um pouco sobre como eram feitas as produções de teleteatro e a participação de Lima Duarte nesses trabalhos.

Seção de vídeo

O ator Rolando Boldrin fala sobre a relação com Lima Duarte na televisão, com quem atuou em diferentes programações.

por Laura Mattos

Lima Duarte faz questão de deixar claro que não só participou da inauguração da TV brasileira como já estava lá bem antes de aquele estúdio ser montado. E, aos 90 anos, dá um roteiro saboroso a essa história, como faz com qualquer fato, do memorável ao trivial, tornando a vida real uma novela da qual não queremos perder nenhum capítulo.

Pois então, como conta, era 1948 e um grupo jogava peteca em um campo nos fundos da rádio Tupi, em São Paulo. Além de Lima, estavam Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, Walter Forster e outros profissionais, quando um homem acabou com a brincadeira: “Vocês não podem mais jogar aqui. Vamos limpar este terreno e amanhã começamos a furar tudo para fazer a televisão”. Ninguém entendeu que raios era isso, Lima achou que era algo para vigiar os funcionários, lembrou de Jeca Tatu, o personagem de Monteiro Lobato, que montava uma parafernália dessas para fiscalizar seu cafezal.

Estava na rádio Tupi fazia dois anos, depois de ser levado para um teste de locução por Madame Paulette, respeitável prostituta da pensão onde ele morava desde que deixara a casa dos pais, no Triângulo Mineiro, aos 15 anos. Não foi contratado como locutor, disseram que tinha “voz de sovaco”, mas lhe arranjaram uma vaga como operador de som. Logo passou a sonoplasta, depois a fazer pontas como radioator, e foi dessa forma que ajudou a construir do zero a televisão no Brasil.

O jornalista e empresário Assis Chateaubriand, proprietário do Diários Associados, conglomerado de jornais, revistas e estações de rádio, foi o tal homem que acabou com a farra da peteca, na versão da biografia Chatô, de Fernando Morais. Ele teria empurrado os jogadores para o lado e começado a riscar o chão com giz, quando ouviu de Walter Forster: “Mas, dr. Assis, o senhor está pretendendo acabar com o nosso campinho de peteca?”. Deu de ombros ao então diretor de radionovelas: “Vocês vão jogar peteca no diabo que os carregue. Aqui vão ser os estúdios da TV Tupi”.

Não são versões contraditórias essa e a de Lima Duarte. Obviamente, muito engenheiro e técnico mediu aquele terreno, e o patrão, que sonhava em trazer a televisão para o Brasil havia anos, certamente, em algum momento, acompanhou o trabalho. Seja como for, Chatô instalou no campo de petecas o estúdio daquele que iria se tornar o mais poderoso veículo da indústria cultural brasileira. E Lima Duarte, que bufou ao perder seu joguinho, ganhou a mais longeva carreira da televisão brasileira.

O excêntrico magnata da imprensa havia conhecido a TV nos Estados Unidos, na empresa RCA Victor, e, de lá, comprado por 5 milhões de dólares as 30 toneladas de equipamentos necessárias para instalar a novidade no Brasil. Lima foi um dos que carregaram as caixas que chegaram ao Porto de Santos com o material. Chatô encarregou Dermival Costa Lima, diretor artístico da rádio Tupi, de elaborar a programação da TV, que convocou para a missão Cassiano Gabus Mendes, um garoto que ainda iria completar 20 anos, mas que já fazia de tudo na rádio. Lima Duarte, do alto dos seus 20 anos já completos, também foi chamado a entrar na equipe, mas recusou, calculou que iria se estrepar se deixasse de ser o melhor sonoplasta da famosa rádio para se tornar diretor desse troço desimportante que era a TV.

De fato, a televisão era incipiente. Havia poucas emissoras concentradas em países ricos, como a França e a Inglaterra, além dos EUA. No Brasil, um mês antes da inauguração, um diretor de TV norte-americano esteve em São Paulo para supervisionar os preparativos e perguntou “quantos milhares de aparelhos” assistiriam à primeira transmissão. Descobriu que era zero o número de receptores. Chateaubriand foi alertado e, como não havia tempo para uma importação legal, contrabandeou 200 televisores, que mandou de presente a empresários e políticos, como o presidente Dutra, além de instalar duas dezenas em pontos da cidade.

Em 18 de setembro de 1950, Chatô discursou a políticos, empresários, técnicos e artistas, entre eles Lima Duarte, dizendo que havia sido instalada a antena que iria “levar pioneiramente aos lares brasileiros o mais subversivo de todos os veículos de comunicação”. No estúdio, pouco antes do horário marcado para a transmissão, houve um pandemônio quando descobriram que uma das três câmeras havia quebrado. O norte-americano mandou adiar a inauguração, mas Cassiano Gabus Mendes deu início à subversão: “Esqueçam tudo o que foi ensaiado. Vocês vão fazendo o que eu for mandando, e o programa vai ao ar agora”. Teve dança, orquestra e Lolita Rodrigues cantando o hino da TV brasileira: “Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga”. Depois, no jantar de comemoração, Cassiano fez a já célebre pergunta: “E amanhã? O que vamos colocar no ar?”. Eles deram um jeito e, no improviso, a TV vingou.

Lima coleciona histórias de como a TV foi desbravada por radialistas, muitos deles jovens e inexperientes, com pouca estrutura técnica, mas com criatividade e vontade de sobra de fazer a maluquice vingar. O ator faz questão de afirmar e reafirmar que os pioneiros vieram do rádio, e não do teatro ou do cinema, que essa casta de privilegiados, em seu dizer, preferiu ignorar o bando de iletrados e malucos da TV.

O cineasta Nelson Pereira dos Santos teria criado a expressão “circo eletrônico” para se referir à TV. A precariedade inicial, quando tudo era feito ao vivo e com poucos recursos, de fato remete ao circo, assim como a capacidade de improvisação no melhor sentido. Para Lima Duarte, representava uma continuidade de suas origens. Sua mãe era artista de circo, e ele havia passado a infância admirando-a no picadeiro, até ganhar pequenos papéis que o despertaram para as artes.

Lima gosta de dizer que participou “de tudo quanto é primeiro na TV”. Atuou no primeiro teleteatro, na inauguração da Tupi, em uma adaptação da peça Deus Lhe Pague, de Joracy Camargo. Participou da primeira novela, Sua Vida Me Pertence, de 1951, que teve o primeiro beijo da TV brasileira. Esse ele não deu, foi entre Vida Alves e Walter Forster, mas o primeiro beijo entre dois homens Lima protagonizaria com Cláudio Marzo, em 1963, em uma adaptação de Um Panorama Visto da Ponte, de Arthur Miller, para o Grande Teatro Tupi. Na TV Vanguarda, que ficou 15 anos no ar com teleteatros, ele foi Hamlet no primeiro Shakespeare televisivo, em 1956, que ganhou do poeta Guilherme de Almeida, em O Estado de S. Paulo, a seguinte crítica: “O Hamlet do Chateaubriand esteve patético, mas não foi ridículo”.

Teve também a primeira fuga de um jacaré ensandecido. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, antes de se tornar o principal executivo da Globo, trabalhava na agência de publicidade da Lever, e, em 1957, recebeu a encomenda de criar um programa de impacto para a TV Tupi. Teve a ideia de tentar repetir o que Orson Welles havia feito nos EUA em 1938: sua adaptação de A Guerra dos Mundos para a rádio gerou fuga em massa ao fazer a audiência acreditar que a Terra estava sendo invadida por alienígenas. Em Lever no Espaço, Lima Duarte era capturado por ETs e jogado num fosso de jacarés. Um jacaré que fora dopado e levado ao estúdio acordou e perseguiu o ator, que conseguiu escapar e protagonizou uma cena perfeita no circo eletrônico.

A brincadeira ficaria mais séria nos anos 1960. Na primeira década da TV brasileira, o mercado havia se formado lentamente, com o surgimento de concorrentes da Tupi. Dez anos após a inauguração, o número de residências urbanas com televisor ainda não chegava a 10%, ante as 61% com rádio. A partir de 1964, a TV ganharia impulso com incentivos fiscais e investimento em transmissão proporcionados pela ditadura, interessada em um veículo capaz de unificar o território nacional e, assim, facilitar o seu controle. O crescimento foi exponencial no regime militar: de 1,6 milhão de televisores em 1964, subiu para 4,9 milhões em 1970, 10,2 milhões em 1975 e 19,6 milhões em 1980. O faturamento publicitário acompanhou o salto. Após amargar apenas 1% do mercado no ano da inauguração, a televisão abocanhou, em 1964, 35% do total de anúncios, passando a 56% em 1972 e atingindo quase 60% em 1981.

Naquele triste ano do golpe militar, a telenovela se consolidou como o principal produto cultural do país, colocando-se no centro de um triângulo amoroso de alta voltagem formado pelas emissoras de TV, pela ditadura e por sua oposição política. Todos queriam histórias que retratassem o Brasil, mas as visões sobre o país eram obviamente conflitantes, e esse jogo de interesses foi balizado pela censura.

Foi nesse ano de 1964 que Lima incluiu no currículo do “fez tudo quanto é primeiro na TV” a direção do primeiro fenômeno de audiência, O Direito de Nascer. Com roteiro cubano, a novela é sobre o filho bastardo de uma família rica e branca, criado pela empregada negra. O último capítulo foi apresentado ao vivo no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e no Maracanãzinho, no Rio, com o público gritando os nomes dos personagens. Apelidadas pela imprensa de “mania nacional” e “doce epidemia”, as novelas, já com a produção alavancada pela possibilidade de gravar os capítulos em videotape, tornaram-se centrais na concorrência entre as emissoras.

O marco seguinte da teledramaturgia iria ao ar em outro ano traumático da história brasileira. Em 1968, pouco mais de um mês antes da assinatura do AI-5, que recrudesceu a ditadura, entrou no ar na Tupi Beto Rockfeller, que revolucionou as telenovelas com um protagonista malandro e charmoso – interpretado por Luiz Gustavo – e uma linguagem coloquial, abordando temas do cotidiano nacional. Era o fim do predomínio de textos estrangeiros, falas rebuscadas e histórias que se passavam bem longe do país. O Brasil entrava definitivamente em cena, sob direção de Lima Duarte.

Beto Rockfeller acendeu a luz vermelha na TV Globo, que decidiu apostar em teledramaturgia nacional, contratando dramaturgos – muitos deles comunistas, como Dias Gomes e Lauro César Muniz. A esquerda, enfim, superava a ideia de que a TV era um veículo de alienação das massas e aderia à “teoria da brecha”, ou seja, de que era preciso ocupá-la para se conectar politicamente àquela audiência descomunal.

Além do trabalho na TV, à época, Lima atuava no Teatro de Arena, que reunia jovens de esquerda em busca de uma dramaturgia popular e nacional. Havia sido chamado a se unir ao grupo em 1960, por já ser reconhecido na televisão – como lembrou em um depoimento a Vida Alves – como “um ator que sabe como os brasileiros falam, caminham, sentem, choram e amam”. Era o que a Globo buscava, e Lima deixou a Tupi depois de 27 anos. Ele estreou na Globo em 1972, dirigindo O Bofe, de Bráulio Pedroso, autor de Beto Rockfeller, mas a tentativa de repetir o sucesso fracassou.

Lima não poderia, no entanto, ser demitido da Globo sem antes colocar na sua lista de pioneirismo a primeira telenovela em cores da TV, O Bem-Amado, de Dias Gomes, em 1973. Era só para fazer “um papelzinho antes de ir embora”, ele conta, um cangaceiro que iria logo morrer. Zeca Diabo era um matador que não mata, temente a Deus, que só pensa na santa mãezinha dele. “Um matador que não mata?! É uma vítima de uma estrutura social viciada”, Lima concluiu, em uma passagem que mostra como o seu talento na chamada carpintaria do ator, além de ser carregado de intuição e de suas origens como homem pobre e rural, traz uma concepção política do Brasil.

Para construir a ambiguidade de Zeca Diabo, Lima mesmo cuidou do figurino, com traços fortes e um bigode marcante, e, por outro lado, deu ao personagem uma voz fininha, que imita toda vez que conta essa história. Estabeleceu, então, com o espectador, um pacto que ele assim define: “Cuidado com esse matador porque ele é um pobre indefeso, coitado”. O público amou, e Lima não saiu mais da Globo.

Em 1975, dois anos após salvar a pele de Zeca Diabo e a sua, o ator acrescentou um triste pioneirismo à carreira. Roque Santeiro, também de Dias Gomes, em que interpretava Sinhozinho Malta, foi a primeira novela brasileira inteiramente censurada. O veto levou a um inédito desentendimento público entre os militares e a Globo, e Lima integrou uma comitiva de artistas que realizou um protesto contra a censura em Brasília, com impacto midiático sem precedentes no país. O público só iria conhecer Sinhozinho em 1985, quando Roque Santeiro foi regravada para ser a primeira novela das 20h pós-ditadura, em mais uma marca na lista de “primeiros” de Lima. Foi a maior audiência da TV no Brasil, e o ator fez do coronel um vilão de charme irresistível, que balançava as pulseiras de ouro dizendo o bordão: “Tô certo ou tô errado?”.

Outro de seus personagens memoráveis foi Sassá Mutema, boia-fria que se torna político, em O Salvador da Pátria, levada ao ar em 1989, ano da primeira eleição direta à presidência após a ditadura. O autor, Lauro César Muniz, conta que foi um dos maiores prazeres de sua carreira ter esse personagem interpretado por Lima, “um ator excepcional que, mais do que qualquer outro, vivencia o homem simples, brasileiro”.

Análise semelhante sobre o ator é feita por Mauro Alencar, doutor em teledramaturgia brasileira e latino-americana pela Universidade de São Paulo e autor do livro A Hollywood Brasileira – Panorama da Telenovela no Brasil: “A arte interpretativa de Lima Duarte é a representação máxima da ampla riqueza cultural do Brasil. Seus personagens e sua verve criativa desvelam os variados tipos e costumes que encontramos nas diferentes regiões de nosso imenso território”. Para o pesquisador, Lima cria seus personagens extraindo a realidade das peculiaridades humanas, e reinventando-a, em um processo que ele potencializa com suas experiências nos mais diversos campos, desde os tempos do rádio. “E daí resulta uma criação de dimensão tão humana que não sabemos mais quem é o ator e quem é a personagem.”

Sintético, Boni assim define Lima Duarte: “É a figura símbolo da nossa televisão”.

O próprio Lima delineou sua trilha artística em uma entrevista em 1975, na qual comemorava o fato de o horário das 20h ter aberto espaço para Lauro César Muniz e Dias Gomes, autores com “o espírito do Brasil”: “Agora é preciso que também a parte de realização e interpretação tenha essa brasilidade”, ele desafia. “As pessoas que trabalham com arte no Brasil se instruem através de fontes universais sem aprender uma lição fundamental que elas ensinam: que a gente pode ser universal na medida em que se aprofundar no que é nosso, porque esse ninguém vai fazer melhor.”

E crava sua teoria citando o premiado ator britânico Laurence Olivier: “É um excelente Hamlet, mas vai ele fazer um Zeca Diabo para ver quem é o melhor”. Afinal, ele diz, “não há universo maior do que o da gente”, e provoca: “Um artista deve ser o intérprete do seu tempo e da sua gente. Brasil não é essa vidinha da Zona Sul, esse chopinho, esse biquíni, esse solzinho”. Não mesmo. Brasil é Lima Duarte.

Laura Mattos é jornalista e mestre em comunicação pela Universidade de São Paulo (USP). É repórter e colunista da Folha de S.Paulo e autora do livro Herói Mutilado – Roque Santeiro e os Bastidores da Censura à TV na Ditadura (2019), da Companhia das Letras.

O ator e diretor Lima Duarte interpreta o personagem Zeca Diabo na novela O Bem Amado, em 1980. Foto: Iuri Bueno / Estadão Conteúdo.

Seção de vídeo

O ator David Lessa conta como, ainda criança, conheceu Lima Duarte e narra em detalhes o dia em que se encontraram pela primeira vez. Ele fala também sobre sua admiração pelo homenageado.