Ela é Lia de Itamaracá

O mar inteiro

Ouvir Lia ao longo dos anos é uma alegria. A voz se transforma, a música se modifica, mas ela, Lia, segue nos conduzindo ao movimento – seja na ciranda, no maracatu, no frevo ou no bolero. Lia é o mar inteiro. Ouvir os seus discos é mergulhar em águas profundas.

por Alessandra Leão

Teste de DNA de Lia de Itamaracá reflete busca da diáspora por sua ancestralidade

por Adriana Ferreira Silva

Até os 71 anos, Lia de Itamaracá sabia muito pouco sobre seus antepassados. Quando ela nasceu, seus avós todos tinham morrido. Da família, ela sabia que a bisavó de seu pai era baiana de Lençóis, região que começou a ser ocupada em 1845, atraindo garimpeiros em busca dos diamantes cravados nas jazidas da Chapada Diamantina. Foram os descendentes dessa geração que inspiraram o best-seller Torto arado, do soteropolitano Itamar Vieira Júnior, num livro que descreve como, no início do século XX, ex-escravizados, seus filhos e netos sobreviveram à violência e à exploração dos donos de terra, ex-escravistas, encontrando na herança de seus ancestrais uma forma de resistência – ao praticarem, por exemplo, o jarê, ritual religioso de matriz africana realizado exclusivamente na Chapada.

Para Lia, no entanto, não havia nenhuma história e tampouco recordações. “Eu não sabia praticamente nada das origens de minha família. Ninguém sentava para conversar e explicar nada”, diz ela. “Minha mãe não falava sobre os avós dela, de onde vieram. Ela não tinha tempo para isso. Meu pai era casado e tinha 11 filhos quando se encontrou com minha mãe, e eles tiveram mais sete filhos. Eu venho de uma família de 18 irmãos. Acho até que eles [os pais] nem sabiam de muita coisa. Mas sempre fui alucinada para descobrir quem eram e de onde vinham [os antepassados].”

Em 2015, Lia de Itamaracá encontrou uma pista ao participar do projeto Brasil: DNA África, série de documentários feita em coprodução pela Globo Filmes, pela GloboNews e pela produtora Cine Group, que desvendou a origem dos genes de 150 afrodescendentes brasileiros para reconstruir suas identidades. Foi assim que Lia descobriu compartilhar “ancestralidade genética maternal do povo Djola, de Guiné-Bissau”, segundo texto do certificado de ancestralidade africana que ela recebeu da African Ancestry Incorporated, empresa de testes de DNA que mapeia não só o país, mas também o grupo de origem étnica do clã familiar. “Tive de fazer esse teste pois não me conformava de todo mundo saber de onde vem e eu não. Queria encontrar alguma coisa sobre mim, porque não sou ‘Zé Ninguém’. Com o teste, finalmente entendi de onde vem Lia e o que isso significa”, conta.

Lia não conhece a Guiné-Bissau, mas diz que a informação lhe despertou vontade de ir até lá. Na África Ocidental, o país compartilha suas fronteiras com Senegal e Guiné (Conacry) e, durante o período colonial, foi um dos territórios ocupados por Portugal, que estabeleceu ali um de seus pontos de tráfico de pessoas escravizadas. Mais de 20 grupos étnicos formam a população da Guiné, onde os Balante e Fulani são maioria, mesclados a povos menores, como os Diola (a grafia mais comum é Jola), de quem Lia de Itamaracá carrega sua herança genética. O povo Diola ocupa áreas no Senegal, na Guiné-Bissau e em Gâmbia e são exímios agricultores, cultivando principalmente arroz, mas também amendoim, batata-doce e mandioca e produzindo o vinho de palma (bebida alcóolica popular no continente). A religião tradicional praticada por eles era o animismo (crença na qual animais, plantas e fenômenos naturais também possuem alma), mas a influência da colonização levou muitos a se tornarem muçulmanos (além de católicos e cristãos). Hoje, a maior parte dos Diola vive no Senegal, que abriga um museu dedicado à cultura desse povo e onde há o principal reinado do grupo, no departamento de Oussouye.

“Muita gente diz que eu sou africana. Eu sou negra e me orgulho muito de ser”, diz Lia, para quem parte dessa herança se traduz na música e na religião. Católica, a pernambucana mantém relações com outras crenças, como o candomblé. “Uma mãe de santo me disse que sou filha de Iemanjá. Achei uma glória, pois ela é do mar”, diz Lia, que costuma compor suas cirandas com os pés na areia. “Eu me inspiro no mar: me sento na beira da praia, escrevo minhas músicas, a onda vem e apaga, eu acendo de novo. A onda vem e apaga novamente, eu insisto, e, quando a onda vem de novo, a música está pronta.”

Ancestralidade, identidade e resistência

Assim como Lia de Itamaracá, poucos são os descendentes da diáspora africana que tiveram a chance de recuperar mesmo um traço de sua história. Isso se deve a episódios como a “queima dos arquivos da escravidão”, que teria sido comandada pelo então ministro da Fazenda, Ruy Barbosa, em 1890, destruindo as notas fiscais e os documentos de compra e venda de pessoas escravizadas para “honrar a pátria” (segundo documento da época) e promover uma comunhão entre escravos libertos e brancos. Pesquisadores afirmam que a verdadeira intenção dessa ação era impedir que “senhores de escravos” cobrassem indenização do Estado pela abolição, mas fato é que, sem os documentos, ex-escravizados e seus descendentes foram privados de informações sobre suas origens e tampouco puderam eles próprios demandar reparação pelos horrores vividos no período.

Mas, se não restam papéis, sobram cultura, saudade, violência, trauma. Isso tudo segue impresso no DNA ao longo dos séculos, inspirando diferentes gerações a usar os meios de seu tempo para recuperar, aprofundar e exaltar sua ascendência africana, seja no “Black is beautiful” dos Panteras Negras ou no levante de influenciadores, negras e negros “seguidos” por milhões em redes sociais no mundo todo. “Ancestralidade remete às identidades coletivas construídas em termos de laços com antepassados que vivenciaram processos históricos importantes para a existência de grupos e comunidades no presente”, define Gessiane Nazário, que é professora e ativista quilombola, escritora, mestre em sociologia e doutora em educação.

Descendente de remanescentes do Quilombo da Rasa, em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, Gessiane cresceu num contexto em que informações de procedência estavam mais acessíveis. Ela sabe, por exemplo, que Madalena, bisavó de seu avô Natalino, viajou de Angola “de colo” e foi escravizada ao atracar no Brasil. “Segundo a memória familiar, Madalena tinha as costas marcadas por cicatrizes de chicote, característica que vive na lembrança de quem a conheceu. Mas ela pertencia a qual povo? Esse apagamento histórico foi intencional para negar direitos aos descendentes. Os europeus sabem de sua linhagem todinha e se vangloriam disso, e nós não temos quase nada”, afirma a pesquisadora.

O processo institucional, aliado às tentativas de “embranquecer” a população, não foi, no entanto, o único tipo de silenciamento. O trauma levou muitos afrodescendentes a calarem-se sobre o passado. O avô de Gessiane, por exemplo, evitava reviver a história de sua família, que teve de migrar para São Gonçalo (RJ) nos anos 1950, após ser expulsa da área onde morava, na Fazenda Campos Novos, loteada e vendida num processo de especulação imobiliária, devido ao potencial turístico da região. “Logo após a abolição, não houve indenização; então, as pessoas que eram escravizadas fizeram um acordo para seguir na Fazenda Campos Novos [fundada por jesuítas nos tempos coloniais] com uma roça familiar, mas trabalhando para os latifundiários”, explica Gessiane. “Quando decidiram explorar o turismo, fazendeiros forjaram documentos por meio de grilagem e expulsaram essas famílias, soltando bois em suas roças, queimando casas… São episódios de humilhação, que mexem com a dignidade dos mais velhos e fazem com que silenciem.”

A própria Gessiane passou a reconhecer-se quilombola quando chegou à universidade. “A lembrança que tenho da minha juventude em São Gonçalo é a da igreja, onde eu cantava, dava aulas, ia às consagrações… Minha educação foi fundamentalista. Fui ensinada a ser uma mulher do lar. Além disso, ninguém quer se identificar com um passado de dor e humilhação”, diz ela, que hoje vive na região de onde sua família foi expulsa e atua na recuperação da memória local. “No caso quilombola, a ancestralidade está vinculada ao território, a espaços físicos nos quais uma coletividade estabelece uma relação simbólica e afetiva fundamental para a formação de percepções e sentidos de pertencimento. Nossa ancestralidade é a base para posições políticas constituídas na luta por direitos de reparação histórica a injustiças cometidas no passado.”

Filha de quilombolas do Quilombo Lagoa do Peixe, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Carlídia Pereira de Almeida concorda que o território é importante, e acrescenta outros aspectos, como crenças, ritos e mitos. “Para mim, é importante reconstituir minha ancestralidade por meio de elementos simbólicos”, diz ela, que é engenheira agrônoma com pós-graduação em inovação social e ênfase em economia solidária e agroecologia, e mestre em relações étnico-raciais. “A cabaça, por exemplo, é sagrada para mim, porque cresci numa comunidade sem água encanada e a gente pegava água em lagoa, cacimba, usando cabaças. Além de representar essa memória de minha infância, ela me ajuda a recompor minha ancestralidade ao lado da questão da terra, de ritos e mitos”, explica Carlídia.

Responsável por uma pesquisa que recupera práticas que correm o risco de se perder, como as rezas e o trabalho de benzedeiras, por meio da escuta e dos saberes dos mais velhos, Carlídia teve uma infância povoada de narrativas que constituem sua herança. “Meus avós falavam sobre assombrações, diziam que viam as pessoas que já morreram. Até hoje, eles contam histórias sobre as águas, a terra, o sagrado. Não se entra nas matas sem pedir licença aos encantados, nossos antepassados”, diz ela. “Por um grito de justiça, a ancestralidade, para mim, também é uma posição política, pois muitos dos nossos tombaram para que a gente hoje estivesse aqui dando continuidade à luta.”

“Nossos passos vêm de longe”, costuma dizer a ativista carioca Jurema Werneck, médica, criadora da ONG Criola e diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil. Seja na terra, nas crenças, na cultura, no trauma ou no teste de DNA, a herança africana está entranhada na história do país e traz um senso de propósito aos descendentes da diáspora. Para Lia de Itamaracá, “ancestralidade é o ser espiritual. É ter dentro de mim a certeza de que existe a força do espírito”.

Mulheres Quilombolas – Territórios de Existências Negras Femininas, livro organizado por Selma dos Santos Dealdina (Editora Jandaíra, 168 páginas).

Adriana Ferreira Silva é jornalista especializada em estratégias digitais, escritora e palestrante voltada à pautas interseccionais com recorte de gênero, representatividade e inclusão. Atuou como correspondente internacional em Paris; redatora-chefe da revista Marie Claire; editora-executiva de Vogue; editora no jornal Folha de S.Paulo; editora de Veja São Paulo; e colunista da rádio CBN. Uma das fundadoras da Grená – Conteúdo Multiplataforma.

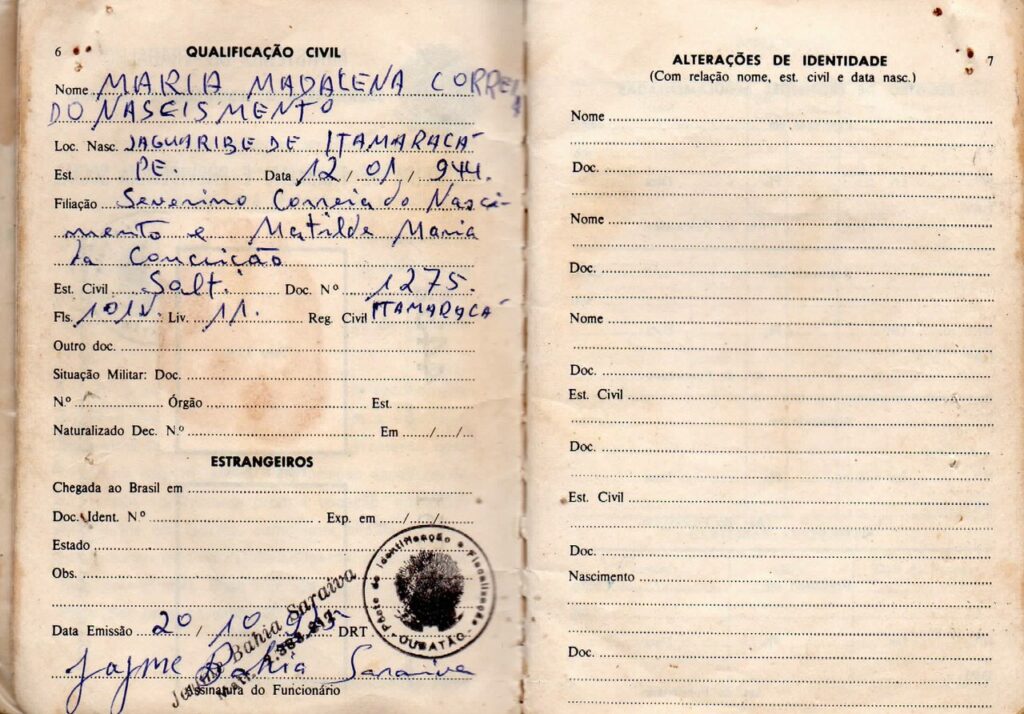

Carteira de trabalho de Lia

Carteira de trabalho de Lia | imagem: acervo pessoal de Lia de Itamaracá

1/10

Seção de vídeo

Sempre com a mãe

Lia de Itamaracá relembra a infância e, em especial, a figura materna. Dona Matilde da Conceição, mãe de Lia, criou os filhos com muito trabalho e sempre os manteve ao redor de sua saia.

Depoimento gravado em janeiro de 2022, de forma presencial.